碳移除(Carbon Dioxide Removal,简称为CDR)在未来帮助实现全球净零目标方面具有重要意义,但CDR技术会对能源-土地-水系统产生潜在的负面影响。当前缺乏定量探究不同程度的CDR依赖对一个地区或国家的能源-土地-水系统的影响的研究,现有研究主要针对全球范围,且主要模拟基于陆地的CDR方法(如生物能源与碳捕集储存和造林/再造林)的影响。

近期天津大学环境学院金超副教授,机械学院刘海峰、尧命发教授带领的科研团队利用全球气候变化的综合评估模型(Global Change Analysis Model,简称为GCAM),针对未来碳移除需求最高的亚洲地区,部署了6种不同的碳移除方法,形成GCAM-天津大学(GCAM-TJU)模型,研究亚洲在不同程度CDR依赖情景下对能源-土地-水系统的影响。

该工作以题为“Deployment expectations of multi-gigatonne scale carbon removal could have adverse impacts on Asia’s energy-water-land nexus”的论文发表于国际期刊《自然-通讯》(Nature Communications | 15: 6342, 2024,论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-024-50594-5),天津大学先进内燃动力全国重点实验室博士研究生Jeffrey Dankwa Ampah为论文的第一作者,金超副教授、刘海峰和尧命发教授为论文共同通讯作者。

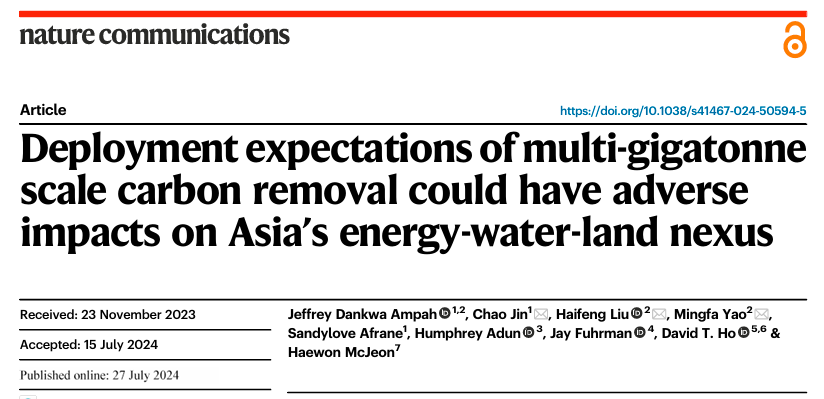

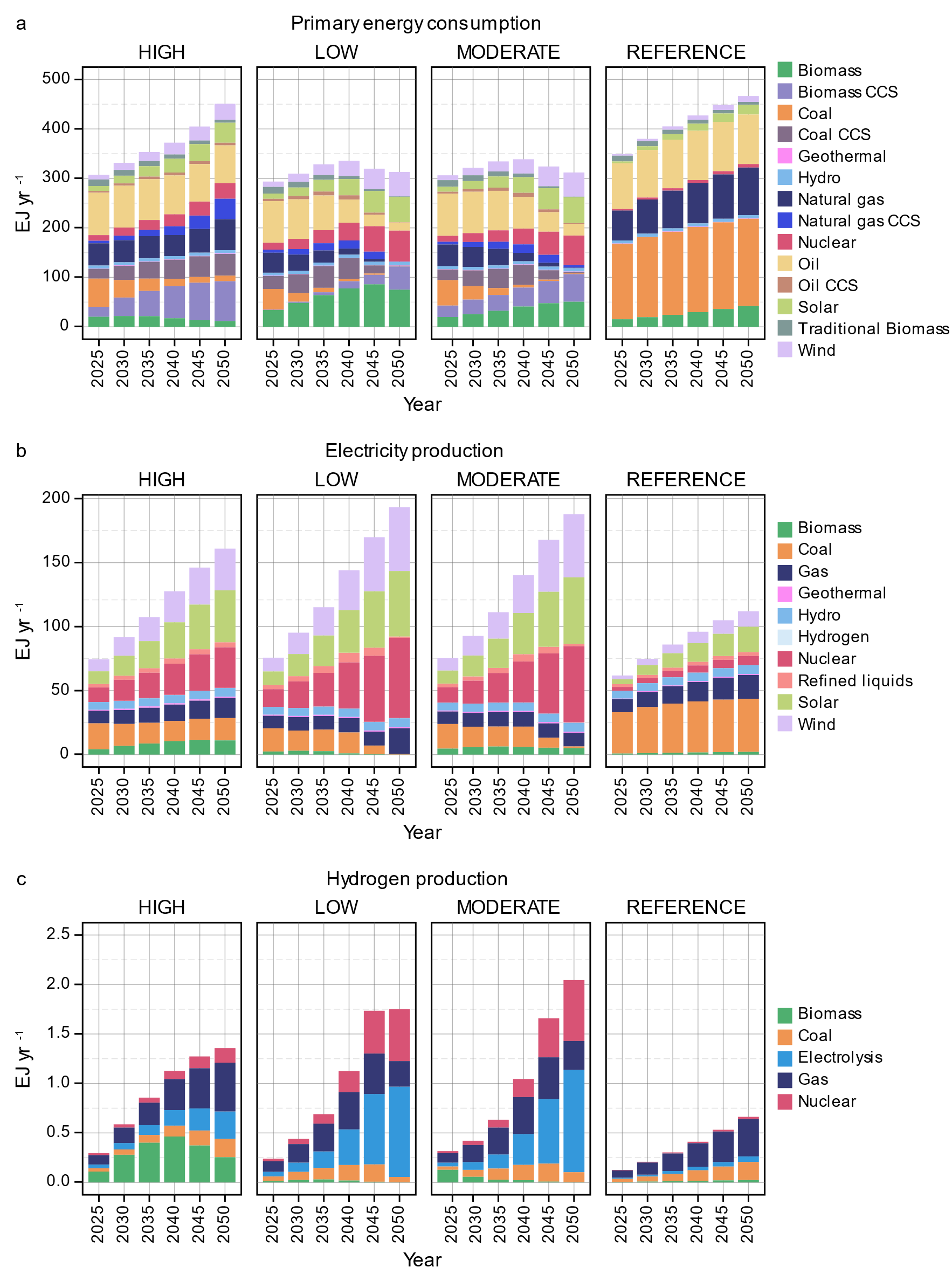

研究结果表明,过多使用CDR技术存在持续依赖化石燃料的风险,并阻碍向更清洁替代品的过渡(图1)。高CDR依赖的情景显示,所有部门都持续依赖碳密集型燃料和技术;相比之下对CDR技术的依赖程度越低,可再生能源、核能、节能建筑和电气化交通的采用程度就越高。图2则在空间上证实了这一点,在高CDR依赖情景中,亚洲任何地区或国家的最高交通电气化份额仍低于15%。相比之下,在中低CDR依赖情景下,电气化交通的份额将显著增长。

图1 不同CDR依赖对亚洲能源系统的影响

图2 不同CDR依赖下亚洲国家和地区对能源部门转型的响应

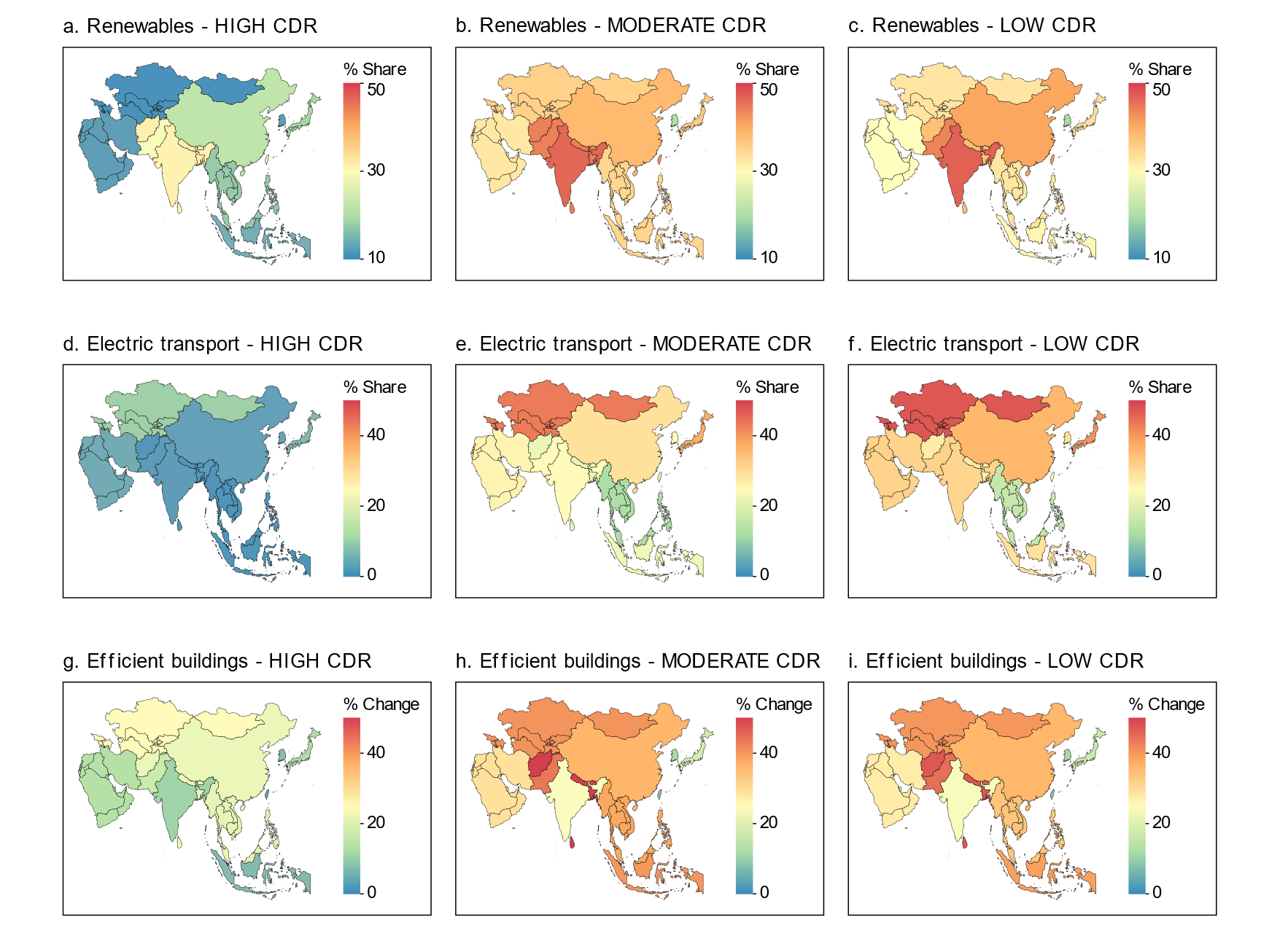

研究发现,根据资源限制、当地气候条件和财政能力的不同,亚洲各国或地区选择投资CDR的方式差异很大(图3)。在中国、中亚和中东等资源丰富但化石能源密集型经济体,直接空气捕集储存技术(DACCS)将在本世纪中叶成为最可行的CDR选择,因为这些国家或地区可以利用其丰富的化石燃料储备和现有的碳捕获基础设施,在不影响经济增长的情况下,利用DACCS抵消难以减排部门的排放。印度、东南亚和日本等国家或地区则更加适用生物能源与碳捕集储存(BECCS),生物质热解的副产品生物炭在印度和东南亚发挥着重要作用,有效补充了它们的BECCS战略。在中国、印度和东南亚,由于耕地和草地面积相对较大,强化岩石风化捕集(EWR)的地位日益重要。尽管直接海洋移除和碳储存(DORCS)的吸引力仍然存在,但其极高的成本使其在亚洲大规模推广面临更大挑战。

图3 到2050年,在各种CDR部署情景下,二氧化碳去除(CDR)在亚洲的分布