天津大学栗大超教授领衔的“生物信息测量与生物制造”实验室在非侵入式组织液生物标志物动态监测领域取得突破。首次发现皮肤表面pH会随反离子电渗组织液提取/检测而变化,进而显著影响提取通量和生物标志物检测精度,论文系统研究了该影响机制提出了基于表皮pH监测的校正方法,并应用于非侵入式葡萄糖动态监测中,大幅提升了监测精度,使平均绝对相对偏差从34.44%降低至14.78%,达到了临床标准(≤15%)。这一突破有望推动非侵入式可穿戴葡萄糖动态监测技术真正走向临床,为糖尿病患者提供更加舒适的葡萄糖监测手段。还可推广到其他非侵入式可穿戴组织液/血液生物标志物监测,推动相关行业的临床应用进展。

表皮pH变化对反离子电渗组织液生物标志物提取的影响机制

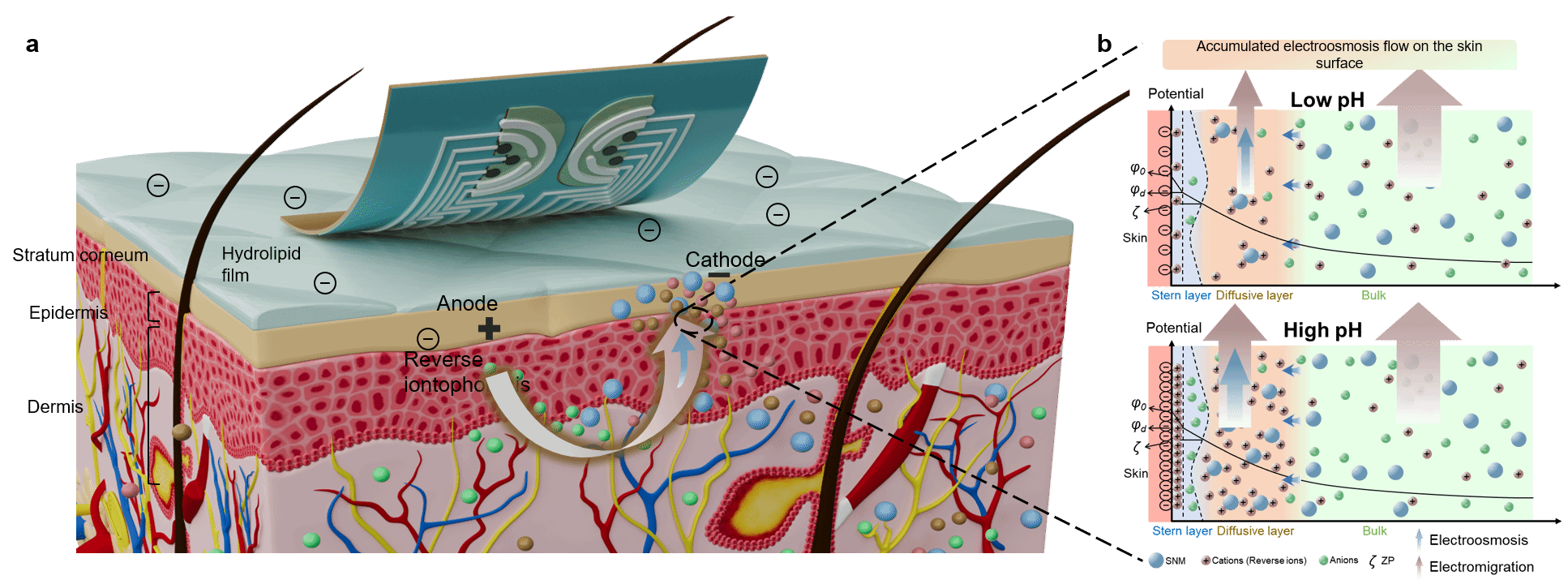

非侵入式生物标志物动态监测是疾病早期诊断、慢性病管理及健康评估的重要发展方向,其核心优势在于避免侵入性采样带来的痛苦与感染风险,提升患者依从性。传统侵入式检测(如指尖采血等)操作繁琐、采样频次有限,还难以实现连续动态监测;部分微创技术(如植入式传感器)虽能提供连续数据,但易受体内复杂环境(如生物干扰、组织反应)影响,且存在舒适度差等问题。组织液作为生物标志物的重要来源,其非侵入式提取与分析成为研究热点,其中反离子电渗(RI)技术通过低强度电流驱动组织液透皮迁移,为无创伤监测提供了可行路径。RI概念提出后,相关技术在葡萄糖等标志物监测中得到应用(如GlucoWatch®),但因皮肤刺激、环境干扰(如汗液)、提取稳定性差等问题未能普及。近年来,柔性电子技术虽改善了佩戴体验,但检测准确性仍然未能达到临床应用需求。论文首次发现,皮肤表面pH会随反离子电渗组织液提取/检测而变化,进而显著影响提取通量和生物标志物检测精度。论文从理论和实验的角度系统研究了该影响机制,发现随着反离子电渗组织液提取和检测生化反应的进行,皮肤表面会产生H+累积,而皮肤的自我恢复作用又会抑制这种累积,使得皮肤表面局部pH发生波动;另一方面,皮肤角质层中的角蛋白带有负电荷,这种pH波动会改变角蛋白表面的ζ电位,进而显著影响电渗流强度,电渗流强度的变化会显著影响葡萄糖提取通量,从而影响后续监测结果的稳定性和准确性;与此同时,pH的变化还会显著影响酶传感器的灵敏度。在以上机制研究基础上,论文提出了一种基于表皮pH监测的校正方法,并应用于非侵入式葡萄糖动态监测,大幅提升了监测精度。论文工作主要包括:

1)机制探究。首次系统阐明皮肤表面pH通过调节角蛋白ζ电位影响组织液提取通量的机理。数值仿真显示,皮肤表面pH升高会改变角蛋白表面电势,增强电渗提取能力,使组织液提取量呈正相关增加。实验进一步验证,pH每升高1个单位,葡萄糖电渗流速提升约33%,而对离子电迁移的影响较小,证实pH波动是导致葡萄糖提取通量不稳定的重要因素之一。

2)校正方法。提出通过同步监测表皮pH变化进而补偿葡萄糖监测结果的方法,设计了集成化可穿戴柔性传感器贴片,融合了组织液提取电极、葡萄糖传感单元、钠离子传感单元、pH传感单元,可实时同步测量组织液中目标标志物浓度与皮肤表面pH。基于上述机制,开发了基于pH校正的高精度葡萄糖反演算法,利用同步采集的pH数据校正传感器电流响应信号,动态补偿pH对葡萄糖提取通量及传感器灵敏度的影响。

3)应用验证。将校正方法应用于非侵入式可穿戴葡萄糖动态监测中,经pH校正后监测精度显著提升,离体条件下平均绝对百分比误差(MAPE)从11.2%降至2.9%;而在体实验中,葡萄糖平均绝对相对偏差(MARD)从34.44%降低至14.78%,达到了临床标准(≤15%)。

pH校正方法与研制的可穿戴传感器的在体实验测试结果

该研究成果于2025年11月24日以pH calibration allows accurate glucose detection in interstitial fluid via reverse iontophoresis为题在线发表于子刊Nature Communications,论文第一作者为精仪学院博士研究生朱旺旺,通讯作者为栗大超教授/蒲治华副研究员。原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-65453-0